採用支援

学生が参加したくなるインターンシップとは?25卒以降の新ルールも解説!

更新日:2025.04.16

近年の採用市場は、年々早期化が進んでいます。従来よりも学生が動き出す時期が前倒しとなり、企業もそれに対応した準備が不可欠です。特に3年生の夏休みやそれ以前から多様なインターンシップを実施し、早期接点を確保する動きが強まっています。これにより、学生は自身の適性や志望業界を早期に見極められ、企業側も優秀な人材と早期に関係構築が可能となります。

また、プログラム内容も進化しており、より実践的な業務体験や課題解決型のアクティビティを取り入れるケースが増加。学生の学びや成長実感を重視し、参加意欲が高まる設計が求められています。さらに、オンラインとのハイブリッド開催も一般化し、時間・場所の制約を超えた幅広い参加機会を提供しています。

こうした動向を踏まえ、企業はインターンシップの企画・運営においてターゲット学生のニーズを的確に把握し、魅力的かつ柔軟なプログラム作りが欠かせません。早期実施と質の高い体験内容の両立が、2027年卒採用におけるインターンシップ成功の鍵となっています。

インターンシップとは

インターンシップは学生が実際の職場や業務を体験し、学んだ知識やスキルを実践的に活用する機会です。これにより、職場の雰囲気や業務内容を深く理解できるだけでなく、自身の適性や興味を見極める役割も果たします。企業側にとっては、学生の能力や人柄を早期に把握し、将来的な採用につなげるための重要な手段として機能しています。

近年ではリアルな体験を重視しながらも、オンラインを活用した柔軟な形式が増えており、多様な学生ニーズに応えられる環境が整いつつあります。こうしたインターンシップは、学生のキャリア形成を支援し、企業の人材戦略においても不可欠な存在となっています。

一方、企業側にとっては、学生の能力やコミュニケーション力など多角的な評価の場となります。早い段階で優秀な人材と接点を持てるため、採用の効率化やミスマッチの軽減につながることも大きな利点です。

また、多様なプログラムを通じて学生のモチベーションを高めるとともに、企業文化の理解促進も期待されます。このように、インターンシップは学生と企業双方にとって価値の高い経験の場であり、人材育成や採用活動において不可欠な位置を占めています。

一方、学生は実際の業務に携わることで、職務内容や職場環境への理解を深め、自身のキャリア選択に役立てることが可能です。さらに、リアルな経験を通してスキルや自己成長を実感できる点も魅力です。このようにインターンシップは双方の期待に応え、それぞれの目的達成に資する重要なプログラムと言えます。

近年ではリアルな体験を重視しながらも、オンラインを活用した柔軟な形式が増えており、多様な学生ニーズに応えられる環境が整いつつあります。こうしたインターンシップは、学生のキャリア形成を支援し、企業の人材戦略においても不可欠な存在となっています。

インターンシップの重要性

インターンシップは学生にとって、職業理解と自己成長のための貴重な機会です。実際の業務に触れることで、職場の環境や仕事の実態を体感し、自分の興味や適性を具体的に把握できます。これにより、将来のキャリア選択において適切な判断材料を得ることができます。一方、企業側にとっては、学生の能力やコミュニケーション力など多角的な評価の場となります。早い段階で優秀な人材と接点を持てるため、採用の効率化やミスマッチの軽減につながることも大きな利点です。

また、多様なプログラムを通じて学生のモチベーションを高めるとともに、企業文化の理解促進も期待されます。このように、インターンシップは学生と企業双方にとって価値の高い経験の場であり、人材育成や採用活動において不可欠な位置を占めています。

企業側・学生側、それぞれのメリット

企業にとってインターンシップは、早期に学生の適性や能力を見極める機会となるだけでなく、自社の魅力を伝え、採用ミスマッチを減らす効果があります。また、学生との接点を増やすことで、将来的な採用活動の効率化が図れます。一方、学生は実際の業務に携わることで、職務内容や職場環境への理解を深め、自身のキャリア選択に役立てることが可能です。さらに、リアルな経験を通してスキルや自己成長を実感できる点も魅力です。このようにインターンシップは双方の期待に応え、それぞれの目的達成に資する重要なプログラムと言えます。

学生がインターンシップで求める内容とは?

学生がインターンシップで求める内容は、多様性が増しているものの、主に実務に近い体験と自己成長の実感に焦点が当たっています。単なる業務見学にとどまらず、実際の仕事のプロセスを理解し、自分がどのように貢献できるかを試したいと考えているのです。また、成長を感じられるプログラムや、参加後に具体的なフィードバックを受け取れる機会を重視する傾向があります。

加えて、インターン期間中の交流機会や職場の雰囲気を知ることも重要であり、企業文化やチーム環境が自分に合うかどうかを見極められるコンテンツが求められます。プログラムの構成や進行においては、参加者の関心を引き続ける工夫や段階的な難易度設定、柔軟な日程調整も参加動機を高める要素となります。

こうした実践的なプログラムは、学生が業種の特性を具体的に捉えるうえで効果的なだけでなく、企業側も学生の適性や関心、課題解決力などを観察する機会となります。さらに、適宜実施されるフィードバックセッションによって、学生は自己の強みや課題を客観的に理解し、自身のキャリア設計に活かすことが可能です。

実際のデータでは、プログラムに実務体験やチーム課題を含むインターンシップに参加した学生の約8割が、職務理解が深まり志望意向が強まったとの調査結果も報告されており、体験型学習の有効性が裏付けられています。このように、仕事理解・業種理解のための実践的プログラムは、学生がより具体的なイメージを持ち、自律的に将来像を描く助けとなるため、今後も多くの企業で工夫が重ねられていくことが期待されます。

タイムリーかつ具体的な指摘を受けることで、学生は自身の成長を客観的に捉えやすくなります。段階的に難易度を上げるチャレンジ設定も、成長実感を促進するための工夫です。さらに、振り返りの場を設けることで、体験を言語化し共有し、内省を深められます。このような体験とフィードバックの繰り返しが、学生の主体的な学びを支え、将来のキャリア形成に向けた確かな基盤を築きます。

加えて、インターン期間中の交流機会や職場の雰囲気を知ることも重要であり、企業文化やチーム環境が自分に合うかどうかを見極められるコンテンツが求められます。プログラムの構成や進行においては、参加者の関心を引き続ける工夫や段階的な難易度設定、柔軟な日程調整も参加動機を高める要素となります。

仕事理解・業種理解のための実践的プログラム

仕事理解や業種理解を深めるための実践的プログラムは、単なる座学や企業説明にとどまらず、学生が実際の業務に近い体験を通じて職務の全体像や業種特有の課題を実感できる内容で構成されることが重要です。こうした実践的なプログラムは、学生が業種の特性を具体的に捉えるうえで効果的なだけでなく、企業側も学生の適性や関心、課題解決力などを観察する機会となります。さらに、適宜実施されるフィードバックセッションによって、学生は自己の強みや課題を客観的に理解し、自身のキャリア設計に活かすことが可能です。

実際のデータでは、プログラムに実務体験やチーム課題を含むインターンシップに参加した学生の約8割が、職務理解が深まり志望意向が強まったとの調査結果も報告されており、体験型学習の有効性が裏付けられています。このように、仕事理解・業種理解のための実践的プログラムは、学生がより具体的なイメージを持ち、自律的に将来像を描く助けとなるため、今後も多くの企業で工夫が重ねられていくことが期待されます。

製造業

例えば、製造業のインターンプログラムでは、工場見学だけでなく実際の生産ラインの一部を体験し、品質管理のポイントや生産工程の流れを学ぶ機会が設けられているケースがあります。これにより、学生は生産現場のリアルな動きを理解し、単なる理論では得られない感覚を養うことが可能です。IT業界

IT業界のプログラムでは、実際のプロジェクトの一部を担当し、コーディングや開発の過程を体験しながら、業務に必要なスキルだけでなく、チーム内でのコミュニケーションや問題解決方法を身につける工夫がされています。具体的には、数日間のプログラム中にチームで小さなアプリ開発を行い、その成果をメンターからフィードバックを受ける形式が好例として挙げられます。商社

商社業界では、実際に市場調査を行ったり、模擬商談を通じて交渉スキルや顧客対応力を鍛えるプログラムが効果的です。グループワークを用いて具体的な課題解決に取り組むことで、業務の流れや意思決定のプロセスを体験的に学び業界の理解を深めます。成長を実感できる体験やフィードバックの重要性

インターンシップにおいて、成長を実感できる体験は学生の自信や意欲を高めるうえで欠かせません。業務の中で達成感を味わい、具体的なスキルアップを実感できる経験が提供されることが重要です。加えて、適切なフィードバックは自己理解の深化に直結し、自らの課題や強みを把握する機会となります。タイムリーかつ具体的な指摘を受けることで、学生は自身の成長を客観的に捉えやすくなります。段階的に難易度を上げるチャレンジ設定も、成長実感を促進するための工夫です。さらに、振り返りの場を設けることで、体験を言語化し共有し、内省を深められます。このような体験とフィードバックの繰り返しが、学生の主体的な学びを支え、将来のキャリア形成に向けた確かな基盤を築きます。

インターンシップの種類と特徴

インターンシップにはさまざまな種類があり、それぞれに特徴があります。企業が求めるニーズや学生のインターンシップへの期待に応じて、さまざまなプログラムが設計されています。

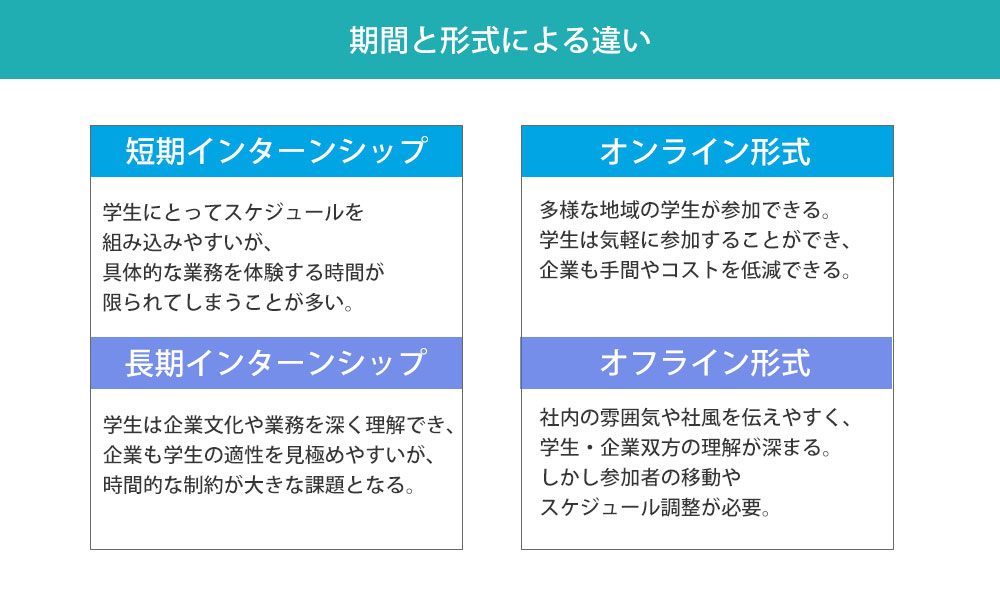

特徴的なものとして、短期インターンシップと長期インターンシップが挙げられます。短期インターンシップは一般的に1日から数週間の間に実施され、仕事の体験が短期間で行われるため、学生にとっては気軽に参加しやすいという特徴があります。

一方、長期インターンシップは数ヶ月以上にわたるプログラムで、実際の業務に深く関与できる機会が多くなります。また、企業にとっては、多様な学生と接点を持ち、各学生に対する理解を深めることが可能です。

インターンシップと一口にいっても、実施時期や期間などによってさまざまな種類に分けられます。自社にとって最適なインターンシップを開催するため、まずはそれぞれの特徴やメリット・デメリットを理解することが重要です。

一方で、体験できる業務範囲が限定されるため、深い業務理解や職場の雰囲気を十分に感じ取ることが難しい場合もあります。また短期間のため、学生の適性評価や強い結びつきを築くには工夫が求められます。開催時期や内容を明確にし、目的に適ったプログラム設計が重要です。

一方で、学業との両立や長期間の参加による負担が大きくなることもデメリットとして挙げられます。さらに、企業側にも指導体制の確立や学生へのフォローアップなどの準備が必要で、リソース面での負担が増す場合があります。このように長期インターンは、充実した経験を得られる反面、時間的・人的コストも考慮しながら計画することが重要です。

たとえば、夏季には長期インターンを通じて実践力を養い、春や秋には1day仕事体験のような気軽な形式で多数の学生と接点を持つ戦略が効果的です。こうした季節ごとの違いを理解して、学生のニーズに合った柔軟な開催計画を立てることが、インターンシップ成功の鍵となります。

一方、オフラインは実際の職場での体験が可能で、チームの雰囲気や職場文化を肌で感じ取りやすい利点があります。直接指導を受けられ、対話を通じた相互理解が深まるため、より密な連携や人間関係の構築に効果的です。企業は目的や対象学生のニーズを踏まえ、どちらの形式が自社に適しているかを検討し、最適なインターンシップを企画しています。

ディスコのキャリタス就活2023学生モニター調査によると、2時間以上画面を見ているとつらいため、休憩を2回ほど挟むことで、4時間くらいの負荷なら耐えられるとの意見があります。また、大学院が忙しい学生にとって、半日で終わるプログラムは非常に魅力的です。昼から夕方までの4~5時間は集中力が保たれ、都合もつきやすい時間帯との意見もあります。一方で、短時間のプログラムは説明会や座談会のようになり、インターンシップの意義が薄れてしまうとの声もあります。これらの意見を踏まえ、企業は所要時間を適切に設定することが重要です。新しい働き方が浸透する中で、オンラインインターンシップの充実が求められる時代が到来しています。

【参考】インターンシップ内容の決め方

https://www.wantedly.com/hiringeek/recruit/internship_contents/

特徴的なものとして、短期インターンシップと長期インターンシップが挙げられます。短期インターンシップは一般的に1日から数週間の間に実施され、仕事の体験が短期間で行われるため、学生にとっては気軽に参加しやすいという特徴があります。

一方、長期インターンシップは数ヶ月以上にわたるプログラムで、実際の業務に深く関与できる機会が多くなります。また、企業にとっては、多様な学生と接点を持ち、各学生に対する理解を深めることが可能です。

インターンシップと一口にいっても、実施時期や期間などによってさまざまな種類に分けられます。自社にとって最適なインターンシップを開催するため、まずはそれぞれの特徴やメリット・デメリットを理解することが重要です。

短期インターンシップのメリット・デメリット

短期インターンシップは期間が短いため、多くの学生が気軽に参加しやすい点が特徴です。限られた時間内で企業の概要や業界理解を深めることができ、複数社を比較検討する学生にとって便利な機会となります。そのため、企業は多様な学生に接触できるメリットがあります。一方で、体験できる業務範囲が限定されるため、深い業務理解や職場の雰囲気を十分に感じ取ることが難しい場合もあります。また短期間のため、学生の適性評価や強い結びつきを築くには工夫が求められます。開催時期や内容を明確にし、目的に適ったプログラム設計が重要です。

長期インターンシップのメリット・デメリット

長期インターンシップは、学生が実際の業務に継続的に関わるため、実践的なスキル習得や職場環境への理解が深まるメリットがあります。特に、自分の適性を見極められることや、将来のキャリア形成に役立つ経験を積める点が魅力です。一方で、学業との両立や長期間の参加による負担が大きくなることもデメリットとして挙げられます。さらに、企業側にも指導体制の確立や学生へのフォローアップなどの準備が必要で、リソース面での負担が増す場合があります。このように長期インターンは、充実した経験を得られる反面、時間的・人的コストも考慮しながら計画することが重要です。

開催季節ごとの違い

インターンシップの開催時期によっても、学生の参加目的や得られる経験の内容に違いが見られます。企業はターゲット層や目的に応じたプログラム設計と開催スケジュールの工夫が必要です。たとえば、夏季には長期インターンを通じて実践力を養い、春や秋には1day仕事体験のような気軽な形式で多数の学生と接点を持つ戦略が効果的です。こうした季節ごとの違いを理解して、学生のニーズに合った柔軟な開催計画を立てることが、インターンシップ成功の鍵となります。

春

春休み期間(2月〜3月)は、新年度に向けた自己分析や企業研究の一環として参加する学生が多く、短期間で基本的な業務理解や企業文化の把握を目指すケースが目立ちます。この時期のインターンは比較的参加者数が多く、業界理解を深めるためのセミナーや仕事体験が中心となる傾向があります。夏

夏休み(7月〜9月)は最大の参加ピークとなり、多くの学生が長期休暇を利用して実践的な業務に携わる長期インターンや課題解決型のグループワークに参加します。実際、ディスコの調査によれば、8月を中心に短期・長期双方のインターンシップ実施率が高く、企業側も最も多様なプログラムを展開する時期です。この期間は学生の参加意欲も高く、高度なスキルや実務経験を積む機会としても有効です。秋冬

秋冬(10月〜12月)は、次年度の採用活動が本格化する時期であり、インターンシップは選考前の最終的なマッチングの場として活用されます。ここでは参加学生の質が高まる傾向にあり、実際の採用選考を意識したプログラムやフィードバックが重視されます。また、冬休み(12月末〜1月初旬)にかけては、短期の集中型インターンが行われることも多く、効率的に企業理解を深めたい学生に適しています。オンラインとオフラインの違い

オンラインとオフラインのインターンシップは、それぞれ特徴が異なり、参加者や企業の目的に応じた選択が求められます。オンラインは地理的制約が少なく、多様な場所からアクセスできる利便性が優れており、柔軟な時間設定も可能です。リモート環境でコミュニケーションツールを利用しながら業務を進めることが一般的で、コスト削減や参加ハードルの低減がメリットです。一方、オフラインは実際の職場での体験が可能で、チームの雰囲気や職場文化を肌で感じ取りやすい利点があります。直接指導を受けられ、対話を通じた相互理解が深まるため、より密な連携や人間関係の構築に効果的です。企業は目的や対象学生のニーズを踏まえ、どちらの形式が自社に適しているかを検討し、最適なインターンシップを企画しています。

オンラインインターンシップの適切な所要時間

オンラインインターンシップの適切な所要時間については、参加者の負担を軽減しながら効果的な学びを提供することが求められます。一般的には、3時間~4時間程度のプログラムが理想とされています。この時間内であれば、集中して業務を体験しつつ、価値のあるフィードバックを受けることが可能です。ディスコのキャリタス就活2023学生モニター調査によると、2時間以上画面を見ているとつらいため、休憩を2回ほど挟むことで、4時間くらいの負荷なら耐えられるとの意見があります。また、大学院が忙しい学生にとって、半日で終わるプログラムは非常に魅力的です。昼から夕方までの4~5時間は集中力が保たれ、都合もつきやすい時間帯との意見もあります。一方で、短時間のプログラムは説明会や座談会のようになり、インターンシップの意義が薄れてしまうとの声もあります。これらの意見を踏まえ、企業は所要時間を適切に設定することが重要です。新しい働き方が浸透する中で、オンラインインターンシップの充実が求められる時代が到来しています。

【参考】インターンシップ内容の決め方

https://www.wantedly.com/hiringeek/recruit/internship_contents/

25卒以降のルール改正

2025年卒以降のインターンシップ制度では、業務体験の実施が義務付けられるなど、ルールが厳格化されています。これは、学生が実際の職務を体験し、リアルな仕事理解を深めることを目的としています。加えて、指導体制や実施期間、情報開示に関する要件も定められており、企業はこれらを遵守する必要があります。

こうした改正により、参加者の学びの質が向上し、企業側も学生の適性や能力をより的確に評価できる仕組みとなりました。特に、採用選考との連携や内定につながるプロセスの透明化が期待されています。企業はこれらのルールを踏まえ、効果的なプログラム設計や適切な情報提供を行うことが求められています。これによって、インターンシップの価値を高め、双方にとって有益な経験を創出していく必要があります。

たとえば、初めて企業を知る学生にはオープン型、具体的なキャリア形成を考える学生にはキャリア教育型、専門的に実務経験を求める学生には汎用的・専門活用型、より高度な技術を身につけたい学生には高度専門型が適していると言えます。企業はこれらを組み合わせることで、多様な学生層に対応したプログラムを企画し、効率的に優秀な人材を確保しています。

こうした改正により、参加者の学びの質が向上し、企業側も学生の適性や能力をより的確に評価できる仕組みとなりました。特に、採用選考との連携や内定につながるプロセスの透明化が期待されています。企業はこれらのルールを踏まえ、効果的なプログラム設計や適切な情報提供を行うことが求められています。これによって、インターンシップの価値を高め、双方にとって有益な経験を創出していく必要があります。

4タイプのインターンシップ

インターンシップには、目的や内容に応じて大きく4つのタイプが存在します。これら4つのタイプは、それぞれ異なる学生のニーズや企業の採用戦略に応じて活用され、効果的な人材育成とマッチングにつながっています。たとえば、初めて企業を知る学生にはオープン型、具体的なキャリア形成を考える学生にはキャリア教育型、専門的に実務経験を求める学生には汎用的・専門活用型、より高度な技術を身につけたい学生には高度専門型が適していると言えます。企業はこれらを組み合わせることで、多様な学生層に対応したプログラムを企画し、効率的に優秀な人材を確保しています。

タイプ1:オープン・カンパニー

「オープン・カンパニー型」は、学生が企業の雰囲気や業務内容を気軽に体験できるタイプで、主に企業理解を深めることが狙いです。短期間で実施されることが多く、説明会や職場見学、軽めのワークショップを組み合わせることがあります。参加しやすさが特徴で、初めてのインターンシップ参加にも適しています。タイプ2:キャリア教育

「キャリア教育型」は、学生の職業意識や自己理解を促すことを重視します。講義やディスカッション、ロールプレイングなどを取り入れ、将来のキャリア形成に役立つ能力を育てるプログラムが中心です。実際に企業の人事担当者や先輩社員がファシリテーションを行い、学生が自身の適性や価値観を見つめ直す機会を作ります。タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ

「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」は、実務により直結した専門スキルや職場での汎用的能力を養うことが目的です。例えば、IT企業のインターンではプログラミングやシステム開発の実務経験を積み、製造業では品質管理や生産工程に携わるケースがあります。実践的な業務を通じて即戦力となるスキルを習得する場として評価されています。タイプ4:高度専門型インターンシップ

「高度専門型インターンシップ」は、特定の専門分野における高いレベルの技術や知識を深めるためのプログラムで、大学院生や高度なスキルを持つ学生向けです。研究開発や技術革新の現場で、専門的な課題解決に長期間取り組むケースが多く、企業と大学の共同プロジェクトとして実施されることもあります。このタイプは専門性の高い人材育成を目的としており、少人数制で指導が手厚いのが特徴です。インターンシップ内容の決め方と企画のポイント

インターンシップの内容を決める際は、まず自社の採用課題や目標を整理し、それに応じたプログラムの方向性を明確にすることが重要です。次に、ターゲットとなる学生のニーズや関心を調査し、彼らが求める体験や学びを理解します。これらを踏まえて、実務に近いプロジェクトやケーススタディなどの具体的な内容を組み込み、学生の主体的な参加を促す構成にします。

企画する際は、体験の質を確保しつつ、段階的にスキルが向上するよう工夫を凝らすことがポイントです。また、参加者同士や社員との交流の場を設けることで、企業理解の深化やモチベーション向上につなげます。加えて、フィードバックの機会を設けて学生の成長を実感させることも欠かせません。さらに、スケジュールの柔軟性を持たせ、多様な学生が参加しやすい環境を整備することも効果的です。こうした点を検討しながら、現実的な運営体制を構築していくことが成功の鍵となります。

一方、学生のニーズは近年多様化しており、単に給与や福利厚生だけでなく、キャリアアップの実感や企業の社会的意義、ワークライフバランスといった軸が重要視されています。実際に学生調査データによると、70%以上の学生が「自己成長できる環境」を重視すると回答しており、企業の成長戦略や研修内容の透明性が参加意欲に影響を及ぼしています。

すり合わせの第一歩として、インターンシップや説明会などの早期接点を活用する方法があります。ここで企業は、自社のビジョンや業務内容を具体的かつ魅力的に伝えることで、学生の期待と企業の実際の環境とを近づける役割を果たします。たとえば、IT企業のある事例では、現場社員が担当するプロジェクト紹介を通じて、学生にリアルなイメージを持ってもらい、その結果、志望率が前年に比べて15%向上した例があります。

さらに、多様な学生層に対応するため、柔軟なプログラム設計や選考プロセスの改善も求められています。具体的には、短期・長期のインターンシップを組み合わせ、勤務時間の柔軟性を持たせることが効果的です。加えて、オンラインとオフライン双方の利点を活かした体験の提供により、地理的制約のある優秀な学生も獲得可能です。

総じて、企業の採用課題と学生の期待をすり合わせるには、双方からの情報収集と双方向コミュニケーションが不可欠です。この過程で得られた知見を基に、プログラム内容の改善や選考基準の見直しを進めれば、採用成功への道筋がさらに確かなものになります。

企画する際は、体験の質を確保しつつ、段階的にスキルが向上するよう工夫を凝らすことがポイントです。また、参加者同士や社員との交流の場を設けることで、企業理解の深化やモチベーション向上につなげます。加えて、フィードバックの機会を設けて学生の成長を実感させることも欠かせません。さらに、スケジュールの柔軟性を持たせ、多様な学生が参加しやすい環境を整備することも効果的です。こうした点を検討しながら、現実的な運営体制を構築していくことが成功の鍵となります。

企業の採用課題と学生ニーズのすり合わせ

まず、企業側は求める人材像やスキルセットを明確化すると同時に、採用における課題や現状の問題点を洗い出す必要があります。例えば、高度な専門知識を求める一方で、コミュニケーション能力や柔軟な対応力も重視しているケースがありますが、これらのバランスが採用難の一因となっていることがあります。一方、学生のニーズは近年多様化しており、単に給与や福利厚生だけでなく、キャリアアップの実感や企業の社会的意義、ワークライフバランスといった軸が重要視されています。実際に学生調査データによると、70%以上の学生が「自己成長できる環境」を重視すると回答しており、企業の成長戦略や研修内容の透明性が参加意欲に影響を及ぼしています。

すり合わせの第一歩として、インターンシップや説明会などの早期接点を活用する方法があります。ここで企業は、自社のビジョンや業務内容を具体的かつ魅力的に伝えることで、学生の期待と企業の実際の環境とを近づける役割を果たします。たとえば、IT企業のある事例では、現場社員が担当するプロジェクト紹介を通じて、学生にリアルなイメージを持ってもらい、その結果、志望率が前年に比べて15%向上した例があります。

さらに、多様な学生層に対応するため、柔軟なプログラム設計や選考プロセスの改善も求められています。具体的には、短期・長期のインターンシップを組み合わせ、勤務時間の柔軟性を持たせることが効果的です。加えて、オンラインとオフライン双方の利点を活かした体験の提供により、地理的制約のある優秀な学生も獲得可能です。

総じて、企業の採用課題と学生の期待をすり合わせるには、双方からの情報収集と双方向コミュニケーションが不可欠です。この過程で得られた知見を基に、プログラム内容の改善や選考基準の見直しを進めれば、採用成功への道筋がさらに確かなものになります。

効果的なインターンシッププログラムの設計方法

効果的なインターンシッププログラムを設計するには、まず企業の採用目標と学生のニーズを正確に把握することが重要です。ターゲットとなる学生層を明確にし、それに応じた内容を設定します。次に、実務に近い体験や課題解決を取り入れ、参加者が主体的に学べる環境を整えることが求められます。

さらに、フィードバックの仕組みを組み込み、学生の成長を促進する工夫が欠かせません。プログラムの形式や期間、開催時期も目的に合わせて柔軟に設計し、多様な学生が参加しやすい体制を作ることが効果を高めます。

加えて、参加後のフォローアップを通じて、企業と学生の関係構築を行い、採用につなげるための戦略的な展開が必要です。これらを統合した計画により、双方にとって価値あるインターンシップを実現できます。

次に、ターゲットが求める経験や学びを理解し、それにマッチする活動や課題を組み込むことが重要です。さらに、学生が共感しやすい企業の魅力や強みを、ターゲット視点で伝える工夫も欠かせません。

また、単純な年齢や学年だけで区分けするのではなく、志望動機や将来目標、価値観なども踏まえ、より具体的に人物像を描くことがポイントです。これによって、インターンシップを通じて相性の良い人材と出会いやすくなり、採用効率の向上が期待できます。

次に、明確にしたターゲットの学生に対して、自社のどんな点が魅力に感じてもらえるかを考えます。企業の魅力は大きく8つのカテゴリーに分類できます。

【1】理念・ビジョンへの共感

【2】戦略の将来性

【3】仕事・ミッションの醍醐味

【4】事業・商品の特徴と競争優位性

【5】風土の親和性

【6】人材・人間環境の豊かさ

【7】職場環境・勤務場所の利便性

【8】制度・待遇の充実度

これらと照らし合わせながら自社の強みを書き出して、その強みがターゲットにとって受け入れられるものかどうか、1つひとつジャッジしてみてください。

一見、ターゲットに響かないように思えても、伝え方や見せ方を工夫することで印象が変わるケースもあります。さらに、自分にとってはネガティブに感じられる要素でも、ある学生にとってはポジティブにとらえてもらえる要素もあります。良い企画を思いつくコツは、固定観念を捨ててターゲットの目線に立って考えることです。

インターンシップを設計する際には、「自社で実行可能かどうか」という視点が重要です。高度でユニークなプログラムを考えたくなるものですが、実現可能性を考慮しなければ元も子もありません。費用と人手に制約がある企業では、予算を管理する上司や部署から新たな費用がかかることに対する懸念も考えられます。特にインターンシップを初めて開催する年度には、現実的に可能な範囲を見極めることが重要です。

またインターンシップの第1回目を数名の規模からでも実行し、経験を積むことが大切です。これにより、フレームワークの整合性が高まり、目標に対して一貫した方向性を持って進むことが可能となります。その結果、参加者の活動が充実し、企業にとっても有意義な人材育成の場を提供できるでしょう。

さらに、フィードバックの仕組みを組み込み、学生の成長を促進する工夫が欠かせません。プログラムの形式や期間、開催時期も目的に合わせて柔軟に設計し、多様な学生が参加しやすい体制を作ることが効果を高めます。

加えて、参加後のフォローアップを通じて、企業と学生の関係構築を行い、採用につなげるための戦略的な展開が必要です。これらを統合した計画により、双方にとって価値あるインターンシップを実現できます。

ターゲットの明確化

インターンシップのターゲットを明確に設定することは、効果的なプログラム企画の出発点となります。まず、どのような学生層にアプローチしたいか、具体的なスキルや価値観、学問分野などの属性を細かく分析します。これにより、学生の興味や志向に合わせた内容設計が可能となり、参加率や満足度の向上につながります。次に、ターゲットが求める経験や学びを理解し、それにマッチする活動や課題を組み込むことが重要です。さらに、学生が共感しやすい企業の魅力や強みを、ターゲット視点で伝える工夫も欠かせません。

また、単純な年齢や学年だけで区分けするのではなく、志望動機や将来目標、価値観なども踏まえ、より具体的に人物像を描くことがポイントです。これによって、インターンシップを通じて相性の良い人材と出会いやすくなり、採用効率の向上が期待できます。

ターゲットと企業魅力の接点を探る

ターゲットと企業の魅力との接点を探ることは、インターンシッププログラムの成功に重要な要素です。特に新卒学生に焦点を当てる際には、企業が持つ独自の魅力をしっかりと伝えることが求められます。例えば、企業のビジョンや文化、職場環境など、学生が参加する際に感じる企業の親しみやすさを明示することで信頼感を築くことが可能です。また、企業に適した人材を見つけるためにも、ターゲットとなる学生が求める条件や期待についての調査を行うと良いでしょう。これにより、相互に利益をもたらす関係を構築することができます。次に、明確にしたターゲットの学生に対して、自社のどんな点が魅力に感じてもらえるかを考えます。企業の魅力は大きく8つのカテゴリーに分類できます。

【1】理念・ビジョンへの共感

【2】戦略の将来性

【3】仕事・ミッションの醍醐味

【4】事業・商品の特徴と競争優位性

【5】風土の親和性

【6】人材・人間環境の豊かさ

【7】職場環境・勤務場所の利便性

【8】制度・待遇の充実度

これらと照らし合わせながら自社の強みを書き出して、その強みがターゲットにとって受け入れられるものかどうか、1つひとつジャッジしてみてください。

一見、ターゲットに響かないように思えても、伝え方や見せ方を工夫することで印象が変わるケースもあります。さらに、自分にとってはネガティブに感じられる要素でも、ある学生にとってはポジティブにとらえてもらえる要素もあります。良い企画を思いつくコツは、固定観念を捨ててターゲットの目線に立って考えることです。

4つの柱を軸としたフレームワークの構築

インターンシッププログラムを効果的に設計するためには、4つの柱を基にしたフレームワークを構築することが有効です。このフレームワークには「形式」「プログラム」「期間」「時期」の4つの柱が含まれ、それぞれの柱がプログラムの内容や参加者の特性に応じた多様なアプローチを提供します。例えば、実務経験、チームワーク、業務理解、スキル習得などの側面を取り入れることで、参加者はより広い視点から学ぶことができます。インターンシップを設計する際には、「自社で実行可能かどうか」という視点が重要です。高度でユニークなプログラムを考えたくなるものですが、実現可能性を考慮しなければ元も子もありません。費用と人手に制約がある企業では、予算を管理する上司や部署から新たな費用がかかることに対する懸念も考えられます。特にインターンシップを初めて開催する年度には、現実的に可能な範囲を見極めることが重要です。

またインターンシップの第1回目を数名の規模からでも実行し、経験を積むことが大切です。これにより、フレームワークの整合性が高まり、目標に対して一貫した方向性を持って進むことが可能となります。その結果、参加者の活動が充実し、企業にとっても有意義な人材育成の場を提供できるでしょう。

インターンシップを成功へ導くポイント

インターンシップを実りあるものにするためには、目的の明確化が不可欠です。企業側は自社の採用課題や目標に沿ったプログラムを企画し、学生にどんな経験を提供したいのかを具体的に設定することが求められます。 同時に、学生が何を学びたいか、どのような成長を期待しているかを把握し、そのニーズに応える内容を構築することが重要です。

プログラムの進行では、実務体験やグループワークを取り入れ、参加者が主体的に課題に取り組める環境を整えることがポイントとなります。 また、適切なタイミングで具体的なフィードバックを行い、学びの深まりを促す仕組みも成功には欠かせません。

さらに、複数回開催やオンラインとの組み合わせで参加しやすい環境を整えることも大切です。これらを踏まえ、継続的な改善を図りながら信頼関係を築くことで、満足度の高いインターンシップを実現できるでしょう。

株式会社ディスコの調査によると、「社員と交流できる機会があること」と「インターンシップを通して成長が実感できること」が学生の満足度を高める要因となっています。企業説明だけの一方的なコミュニケーションとならないよう注意することも重要です。企業としても、楽しい環境が創出されることで、志望者の増加や離職率の低下といった効果が見込まれます。

【参考】インターンシップを成功させる5つのポイント

https://www.wantedly.com/hiringeek/recruit/internship_contents/

企業にとっても、多くの学生に接点を持ち、幅広い層からのフィードバックを得るメリットがあります。状況に応じてオンラインと対面を組み合わせることで、地理的制約や時間の制限を柔軟に乗り越えることも可能です。これにより、より多くの学生が参加しやすい環境が整います。

最後の結果だけに評価を偏らせると、協調性や課題解決の過程での成長の機会を見逃す可能性があります。企業は参加者の思考過程や対話の展開を丁寧にフォローしながら、多面的に評価する姿勢が求められます。こうした過程重視の評価が、学生の主体的な取り組みやチームワークの醸成にもつながります。

プログラムの進行では、実務体験やグループワークを取り入れ、参加者が主体的に課題に取り組める環境を整えることがポイントとなります。 また、適切なタイミングで具体的なフィードバックを行い、学びの深まりを促す仕組みも成功には欠かせません。

さらに、複数回開催やオンラインとの組み合わせで参加しやすい環境を整えることも大切です。これらを踏まえ、継続的な改善を図りながら信頼関係を築くことで、満足度の高いインターンシップを実現できるでしょう。

参加学生の満足度を最優先する

インターンシップにおいて、参加学生の満足度を最優先することは非常に重要です。楽しい体験を提供することで、学生が企業に対してポジティブな印象を持つようになるからです。プログラムが楽しいと感じれば、参加者は学びに対しても前向きになり、積極的に活動することが期待できます。具体的には、インターンシップ中にプロジェクトベースの学びやチームビルディングの要素を取り入れることで、参加者同士の交流を深めつつ、実践的なスキルを磨くことができます。株式会社ディスコの調査によると、「社員と交流できる機会があること」と「インターンシップを通して成長が実感できること」が学生の満足度を高める要因となっています。企業説明だけの一方的なコミュニケーションとならないよう注意することも重要です。企業としても、楽しい環境が創出されることで、志望者の増加や離職率の低下といった効果が見込まれます。

【参考】インターンシップを成功させる5つのポイント

https://www.wantedly.com/hiringeek/recruit/internship_contents/

参加日程を選べるよう、複数回開催する

インターンシップを複数回開催することで、学生は自分の都合に合わせて参加しやすくなります。さまざまな日程や時間帯を用意することで、学業や他の活動との調整がしやすくなり、参加率の向上につながります。さらに、複数回の実施は同じプログラムを複数回体験できる機会を提供し、多様なニーズに対応できます。企業にとっても、多くの学生に接点を持ち、幅広い層からのフィードバックを得るメリットがあります。状況に応じてオンラインと対面を組み合わせることで、地理的制約や時間の制限を柔軟に乗り越えることも可能です。これにより、より多くの学生が参加しやすい環境が整います。

グループワークは個人の能力ではなく、過程を評価

グループワークでは、個々の成果だけに注目するのではなく、チームとしての協働プロセスが重視されます。課題解決に向けた意見交換や役割分担の適切さ、メンバー同士のコミュニケーションの質が評価のポイントです。過程を観察することで、リーダーシップや柔軟な対応力、問題発見力など、多様な能力を把握できます。最後の結果だけに評価を偏らせると、協調性や課題解決の過程での成長の機会を見逃す可能性があります。企業は参加者の思考過程や対話の展開を丁寧にフォローしながら、多面的に評価する姿勢が求められます。こうした過程重視の評価が、学生の主体的な取り組みやチームワークの醸成にもつながります。

インターンシップから本選考へつなげるためのフォローアップ

インターンシップの成果を本選考へつなげるためには、参加者へのフォローアップが欠かせません。フォローアップによって学生は企業へ対する信頼感を深め、企業側も学生に対する関心を持ち続けることができます。このような相互関係を良好に保つことで、インターンシップ参加者が本選考に応募しやすくなる状況を作り出すことが可能になります。

キャリタス就活学生モニター2025調査結果(2024年6月発行)によると、インターンシップに参加した学生の大部分が本選考に応募し、多くが内定を獲得していることがわかります。具体的には、87.6%が本選考に応募し、そのうち75.5%が内定を獲得しています。また、2025年卒業生は平均12.1社のインターンシップに参加し、6.2社に本選考応募し、2.3社から内定を獲得しています。一方、2024年卒業生は平均11.5社のインターンに参加し、5.9社に本選考応募し、2.1社から内定を得ており、全体的に2025年卒業生の方が応募・内定社数が多い傾向にあります。

【参考】キャリタス就活学生モニター2025調査結果(2024年6月発行)

https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/06/202406_gakuseichosa_kakuho.pdf

インターンを実施した後のフォローが、採用成功の可否を握っていると言っても過言ではありません。そのため、以下のような方法で学生と定期的に接触することがおススメです。

・インターンシップ参加者限定の先輩社員座談会

・インターンシップ参加者限定のさらに深堀りしたインターンシップ実施

・長期インターン(アルバイト)への参加

・社内イベントへの参加(飲み会やキックオフなど)

また、インターンシップ参加者限定の早期選考を実施している企業も多数存在します。可能であれば、インターンシップ中に本選考のスケジュールや、参加してくれた学生限定の特典として、特別選考の案内や選考課題を一足先に提供するなどのオプションをつけると、本選考に進む価値があると学生に感じてもらえるでしょう。

具体的には、企業の最新動向や業界トレンド、採用に関するお知らせなど、多角的な情報を発信しましょう。これにより学生は企業の変化や成長をリアルタイムで感じられ、理解が深まります。

また、情報発信を通じて質問や意見を受け付ける場を設けることも効果的です。双方向のコミュニケーションが活発化することで、信頼関係が築かれやすくなります。

さらに、SNSや動画配信など多様な媒体を活用し、学生層に合わせた発信手段を工夫することで、より広範なリーチとエンゲージメントの向上が期待できます。

《1日の流れ》

▼会社・事業についての説明

▼仕事内容についての説明

▼業務体験

▼先輩社員との交流(質問タイム)

▼振り返り

座学と実践を織り交ぜ、より仕事のイメージを湧きやすくするような構成でインターンシップを行っています。

またランチも一緒に行くなど、"社員の雰囲気"を肌で感じられるような工夫をしています。

キャリタス就活学生モニター2025調査結果(2024年6月発行)によると、インターンシップに参加した学生の大部分が本選考に応募し、多くが内定を獲得していることがわかります。具体的には、87.6%が本選考に応募し、そのうち75.5%が内定を獲得しています。また、2025年卒業生は平均12.1社のインターンシップに参加し、6.2社に本選考応募し、2.3社から内定を獲得しています。一方、2024年卒業生は平均11.5社のインターンに参加し、5.9社に本選考応募し、2.1社から内定を得ており、全体的に2025年卒業生の方が応募・内定社数が多い傾向にあります。

【参考】キャリタス就活学生モニター2025調査結果(2024年6月発行)

https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/06/202406_gakuseichosa_kakuho.pdf

定期的な接触によるフォロー

内々定を目指す活動において、定期的な接触が重要な役割を果たします。特に、インターンシップに参加した学生とのコミュニケーションを継続的に行うことで、企業の存在感を維持することができます。例えば、オンラインでの面談やメールでの連絡を活用することが効果的です。このような接触を通じて、内々定に関する意図や企業文化の理解が深まり、相手の企業に対する興味を高めることが期待できます。インターンを実施した後のフォローが、採用成功の可否を握っていると言っても過言ではありません。そのため、以下のような方法で学生と定期的に接触することがおススメです。

・インターンシップ参加者限定の先輩社員座談会

・インターンシップ参加者限定のさらに深堀りしたインターンシップ実施

・長期インターン(アルバイト)への参加

・社内イベントへの参加(飲み会やキックオフなど)

また、インターンシップ参加者限定の早期選考を実施している企業も多数存在します。可能であれば、インターンシップ中に本選考のスケジュールや、参加してくれた学生限定の特典として、特別選考の案内や選考課題を一足先に提供するなどのオプションをつけると、本選考に進む価値があると学生に感じてもらえるでしょう。

定期的な情報発信

企業と学生の関係性を強化するためには、定期的な情報発信が欠かせません。適切なタイミングで魅力的なコンテンツを届けることで、学生の関心を持続させ、親近感を醸成します。具体的には、企業の最新動向や業界トレンド、採用に関するお知らせなど、多角的な情報を発信しましょう。これにより学生は企業の変化や成長をリアルタイムで感じられ、理解が深まります。

また、情報発信を通じて質問や意見を受け付ける場を設けることも効果的です。双方向のコミュニケーションが活発化することで、信頼関係が築かれやすくなります。

さらに、SNSや動画配信など多様な媒体を活用し、学生層に合わせた発信手段を工夫することで、より広範なリーチとエンゲージメントの向上が期待できます。

弊社のインターン事例もご紹介

人材ソリューション事業、SNS事業を展開する当社では、営業職・SNS運用・事務・広報・人事など多岐に渡る職種での募集を行い、インターンシップも実施しています。《1日の流れ》

▼会社・事業についての説明

▼仕事内容についての説明

▼業務体験

▼先輩社員との交流(質問タイム)

▼振り返り

座学と実践を織り交ぜ、より仕事のイメージを湧きやすくするような構成でインターンシップを行っています。

またランチも一緒に行くなど、"社員の雰囲気"を肌で感じられるような工夫をしています。

まとめ

インターンシップは、学生と企業の双方にとって多様な価値を提供する重要な機会です。学生は実務に近い体験を通じて自己理解を深め、成長を具体的に感じることができます。

一方、企業は早期に適性やスキルを把握し、採用活動に活かせる人材発掘の場となります。プログラム設計では、参加者のニーズに合わせた内容やスケジュールの柔軟性、効果的なフィードバック体制が求められます。

今後も変化する採用環境に対応しつつ、双方が満足できる体験の提供がインターンシップ成功の鍵となります。

一方、企業は早期に適性やスキルを把握し、採用活動に活かせる人材発掘の場となります。プログラム設計では、参加者のニーズに合わせた内容やスケジュールの柔軟性、効果的なフィードバック体制が求められます。

今後も変化する採用環境に対応しつつ、双方が満足できる体験の提供がインターンシップ成功の鍵となります。

ご不明点はお気軽にお問い合わせください

この度はリソースクリエイションにご興味を持ってくださいまして、誠にありがとうございます。

ご不明点・ご相談は、お気軽にお問い合わせください。

殿堂入り記事

オススメ記事

オススメ記事

殿堂入り記事